Mattone #3: Presenza

La comunicazione non verbale a scuola: voce, silenzi e borborigmi intestinali

Ciao, sono Sara, e questa è Mattone: una newsletter che prova a ragionare su scuola, educazione, cittadinanza attiva, e tutto quello che c'è attorno.

Dopo aver fatto l’appello e aver lanciato un sasso nello stagno, oggi osserviamo l’insegnante che prende la parola e… insegna.

Mentre parla, se ne sta immobile, oppure si muove attraverso l’aula? Lascia vagare lo sguardo, senza una meta, oppure cerca gli occhi di chi ascolta? Si schiarisce la gola? Il tono della sua voce com’è? Cambia o resta più o meno sempre uguale? E il timbro? Quando è in silenzio, cosa fa? Sembra che tutta la sua attenzione si sia riversata in quell’istante, o magari pare proprio che pensi ad altro?

Facciamoci caso.

Nella puntata di oggi:

Voce, silenzi e borborigmi intestinali

Occhi socchiusi e schiena dritta

Una cosa da leggere: Il corpo è docente

Officina creativa

Voce, silenzi e borborigmi intestinali

Partiamo da due presupposti.

Per cominciare, scomodiamo il primo assioma della comunicazione: “Non si può non comunicare” (o almeno così dicevano Watzlawick, Beavin e Jackson).

Ogni insegnante è un essere umano e, in quanto tale, avrà tutta una serie di punti di forza e di debolezza (due espressioni che non amo particolarmente – ci torneremo, ma rendono l’idea) e avrà, come è inevitabile che sia, giornate buone e giornate cattive. Porta a scuola, ogni dì, un bagaglio di insicurezze, esperienze, dolori, paure, gioie, soddisfazioni, e chi più ne ha più ne metta. E in qualche misura si espone, per il semplice fatto di entrare in classe.

Tenendo ben presenti queste due considerazioni, arrivo al nocciolo della questione: secondo me, il nostro mestiere è – tra le altre cose – impegnarci a essere presenti e consapevoli il più possibile, anche con il nostro corpo e con la nostra dimensione fisica.

Possiamo comunicare attraverso tutta una serie di “maniere” non verbali1, che hanno a che vedere con l’uso che facciamo della voce, con la nostra gestione degli spazi, con i gesti consapevoli e inconsapevoli che mettiamo in moto, e – qualche volta – anche con il tatto. La comunicazione extraverbale si serve di quattro ingredienti fondamentali:

Sistema paralinguistico: ovvero il sistema vocale non verbale, che comprende il tono, la frequenza, il ritmo della voce, ma anche il silenzio.

Sistema cinesico: riprende tutti gli atti comunicativi del corpo, come il contatto visivo, la mimica facciale, la gestualità e la postura.

Prossemica: con questo, s'intende tutti i messaggi che il corpo invia con l'occupazione dello spazio, tenendo conto della distanza che il soggetto tiene col suo interlocutore. Lo spazio si suddivide in zona intima, zona personale, zona sociale e zona pubblica.

Aptica: che riprende tutta quella comunicazione che viene espressa tramite il contatto fisico, come le strette di mano, un saluto, un abbraccio, etc.2.

A questi si possono aggiungere il modo di strutturare il tempo e l’aspetto esteriore (abbigliamento e accessori, acconciatura, trucco, tatuaggi…).

Ecco, ora immaginiamo per un momento una breve lezione tradizionale (o frontale, che dir si voglia) e concentriamoci sul sistema paralinguistico, e cioè sul modo di usare la voce. Immaginiamone due, anzi, di lezioni. Nella prima il tono dell’insegnante è piatto, la voce bassa, il ritmo inesistente, le pause sembrano cadere a sproposito; nella seconda tutto il contrario. Avranno effetti diversi su chi ascolta?

Come ha scritto Francesca Gubini in Senza parole / La dinamica della comunicazione non verbale:

Enorme è il potere evocativo che possiede la voce umana, non solo per i contenuti che vengono esposti verbalmente, ma anche per le modalità in cui quei contenuti vengono comunicati.

E non dimentichiamoci dei silenzi e di tutto quel che si fa con le dita e con le viscere (sì, avete letto bene) mentre si parla:

Il silenzio è in questo contesto uno strumento di comunicazione molto potente che assume funzioni diverse, come, ad esempio: attirare l’attenzione, generare sorpresa, marcare il potere, approvare, generare intimità, dimostrare emozioni e sentimenti. Il silenzio può essere espressione di tutte le posizioni di chiusura e impermeabilità; oppure, nelle relazioni asimmetriche, segnala le posizioni di subordinazione.

Fanno parte, inoltre, della paralinguistica i rumori che facciamo con il nostro corpo, come ad esempio tamburellare con le dita, o i rumori che provengono dalle viscere, come i borborigmi intestinali.

Quante cose possiamo dire scegliendo di smettere di parlare? E quanti suoni produciamo, volontariamente o inavvertitamente, per il semplice fatto di esistere nel mondo?

I silenzi sono un’arte;

i borborigmi intestinali ci rendono umani.

Al di là della buona riuscita di una lezione, alcuni studi hanno dimostrato – cosa ancor più importante, a mio parere – che se chi insegna è abile nella comunicazione extraverbale, allora questo avrà un impatto positivo sulla sua relazione con la classe3.

Con la voce possiamo creare empatia, con il silenzio ascolto, con i gesti vicinanza; con il rispetto degli spazi, possiamo dire “ti considero”; con un cenno della mano possiamo dire “ti vedo”.

Allo stesso tempo, usare la comunicazione non verbale permette all’insegnante di agire in modo autentico, rivelando qualcosa di sé.

Certo, non è facile, perché può capitare di sentirsi in mostra. A volte ho paura di contraddire con la mimica facciale quello che sto dicendo con le parole, oppure di lasciar trapelare un’emozione che non è proprio il caso di mettere sul piatto, in quel momento e in quella modalità. Restare umani e al tempo stesso professionali non è cosa semplice.

Occhi socchiusi e schiena dritta

Nelle università giapponesi gli studenti […] tengono gli occhi socchiusi perché assorti dall’argomento, infatti, benché tengano gli occhi socchiusi, la loro schiena rimane dritta senza appoggiarsi4.

Quando ho scoperto questa cosa, ho pensato: “Che bello!”. Forse, per comunicare in modo autentico, dovremmo sempre - metaforicamente parlando - “socchiudere gli occhi, tenendo la schiena dritta”: mostrare la nostra identità, immergerci in noi stessə, e contemporaneamente rivolgerci all’esterno, aprendoci all’ascolto con attenzione.

Ma se davvero una persona chiudesse gli occhi durante una lezione, in una scuola italiana, cosa succederebbe? Probabilmente penseremmo che si stia addormentando.

Infatti, i modi in cui costruiamo e interpretiamo la comunicazione – anche quella non verbale – sono culturalmente determinati:

Nel caso della comunicazione interculturale le competenze comunicative dell’autoctono e del parlante straniero dipendono da sfondi culturali differenti, è pertanto chiaro a quali inconvenienti può portare l’uso o l’interpretazione automatica di gesti che, innocui in una lingua, sono invece scortesi o offensivi in un’altra.

[…]

Più informazioni e competenze comunicative interculturali riusciamo ad acquisire, più facile sarà adottare dei comportamenti strategici per una comunicazione di successo5.

Di conseguenza, mi sembra importante, a scuola:

accogliere la dimensione dell’ignoto e dell’incertezza;

acquisire sempre maggiore consapevolezza della propria identità culturale;

disporsi a imparare qualcosa di nuovo;

informarsi sulle culture di appartenenza di colleghə e studenti.

Un punto di partenza interessante è il progetto Culture Migranti dell’Università di Padova, che può aiutarci a

Conoscere le differenze comunicative non verbali e culturali, per prevenire pregiudizi e stereotipi…

Navigando tra le pagine del sito, s’incontrano le “schede di presentazione” di diversi Paesi del mondo. In ognuna sono raccolte preziose informazioni su: modulazione della voce, percezione del tempo, gestione dello spazio, gesti emblematici, movimenti del corpo, e via dicendo.

Una cosa da leggere

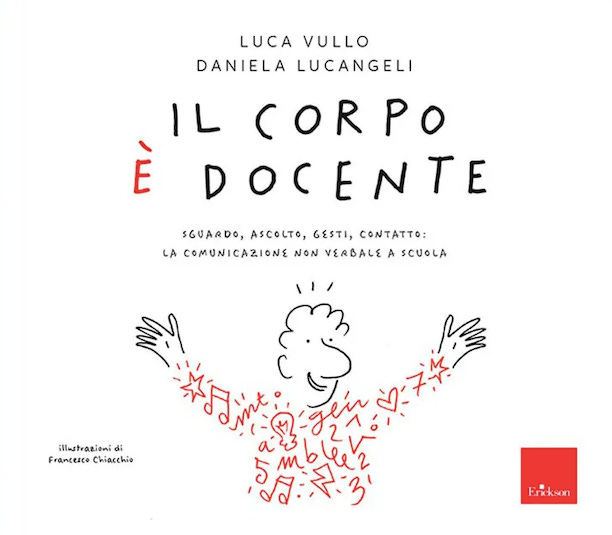

La casa editrice Erickson ha pubblicato un libriccino stupendo, che s’intitola Il corpo è docente.

È a cura del performer teatrale ed esperto di gestualità italiana (che bella cosa da scrivere nel curriculum!) Luca Vullo e della professoressa di Psicologia dello sviluppo Daniela Lucangeli, con le illustrazioni di Francesco Chiacchio.

Il sottotitolo recita “Sguardo, ascolto, gesti, contatto: la comunicazione non verbale a scuola”.

È un manualetto pratico che invita alla presenza, all’ascolto e all’empatia. Come progettare lezioni interessanti e coinvolgenti? Come educare all’intelligenza emotiva? Cosa significa comunicare, a scuola?

Officina creativa

Prima di salutarci, è arrivato il momento dei compiti a casa.

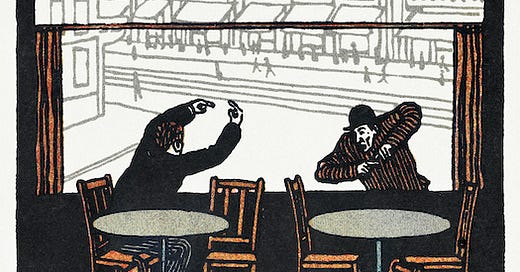

Pensate a un’opera d’arte, che vi piace particolarmente, in cui il soggetto principale sia una persona o un gruppo di persone. Fatto? Bene. Ora cercate l’immagine in un libro oppure online, e osservatela con attenzione: che ruolo ha la comunicazione non verbale? Quanti gesti, movimenti, posture significativi riuscite a osservare?

Io in queste settimane continuo a pensare e a ripensare a L’urlo di Munch, che è un ottimo esempio di espressività corporea: ne ho parlato anche qui.Che ruolo ha la gestualità nella vostra quotidianità? Quali sono i gesti che usate più spesso? Ne avete mai inventato uno (Ross docet: allego clip)?

Pronunciate il vostro nome ad alta voce. Fatelo in tutti i modi che vi vengono in mente, senza pensare, senza riflettere.

Questa puntata ha rischiato di non finire mai perché sui gesti ho raccolto tantissimi materiali interessanti (Bruno Munari in testa). Probabilmente ne scriverò in un altro momento (qui o dentro a afilorefe). Se vi viene in mente qualsiasi cosa a tema gestualità a cui secondo voi devo per forza dare un’occhiata, potete scrivermelo nei commenti o via mail: grazie!

A presto,

Sara

Vuoi darmi una mano a costruire Mattone? Condividi questa newsletter e parlane con le persone: con quelle a cui vuoi bene e con quelle che incontri.

La comunicazione si può suddividere in tre ambiti: verbale (il linguaggio, il contenuto di un messaggio); paraverbale (gli elementi espressivi della voce); non verbale (tutto ciò che riguarda la corporeità).

“Come interpretare la comunicazione non verbale”, Feltrinelli Education.

Cfr. per esempio Noureen Asghar Chaudhry, Manzoor Arif, “Nonverbal Behavior and Its Impact on Student Achievement”, in “International Education Studies”, Vol. 5, No. 4, 2012.

Mariana Minascurta, “Il linguaggio non verbale nella comunicazione interculturale: italiani e romeni a contatto”in “Gentes”, dicembre 2016.

Vedi nota 4.

Appena ho iniziato a leggerti ho pensato a "Il corpo è docente". Super interessante, ti ringrazio in particolare per avermi fatto scoprire il sito di Culture migranti!

Bellissima questa riflessione, Sara! Nel primo corso di preparazione all'insegnamento che avevo frequentato, avevamo parlato a lungo (e, per me in quel momento, in astratto) dell'autorità che chi insegna ha, volente o nolente. Poi la prima volta che mi ero trovata di fronte a una classe avevo subito percepito quest'autorità in maniera molto forte: sei di fronte a loro, per forza sei un modello. Quando avevo dei gruppi di ragazzi e ragazze creativi che avevano voglia di fare scenette e piccole recite, questo diventava ancora più evidente perché spesso ripetevano - a volte come presa in giro, a volte in maniera inconsapevole - i miei modi di fare, di muovermi e di parlare. Per me era sempre una fonte di riflessione divertente trovarmi di fronte a uno specchio di quel tipo. Recentemente ho letto The Art of Gathering di Priya Parker, che parla di qualsiasi tipo di evento in cui più persone si trovano insieme (la scuola è un caso di cui parla spesso). Ha un capito intero dedicato a cosa succede se la persona che deve "lead" (l'insegnante) abdica a questo ruolo e a questa responsabilità: si crea o il caos, o un vuoto di potere che può essere riempito da una persona non preposta al ruolo. Lei dice che questo "potere" e questa "autorità" possono esercitati o in modo autoreferenziale (per servire se stessi) o in modo generoso (parla di generous authority se non ricordo male) per servire e proteggere gli altri. Una riflessione che ho trovato molto in linea con la tua!